Fra Michele Ravetta: «Al malato, più che al dire e il fare, necessita l'esserci»

«Ritengo che trovare il coraggio di parlare della morte sia importante per il messaggio stesso che essa ci trasmette: essa non è la fine di una vita ma ne è il compimento. Guardiamo la natura: scopo dell’albero non è solo quello di fiorire e di produrre il frutto ma che il frutto maturi al punto da cadere. Quest’ultimo cade sulle radici e con la sua morte alimenta la vita della pianta». A sostenerlo è fra Michele Ravetta, che ha operato come cappellano in diverse strutture del nostro Cantone: anzitutto per l’Ente Ospedaliero Cantonale ma anche per le strutture carcerarie; è inoltre assistente spirituale del Care Team Ticino, alla Casa per Anziani Opera Charitas di Sonvico, nonché nel reparto di cure palliative a Casa Serena a Lugano.

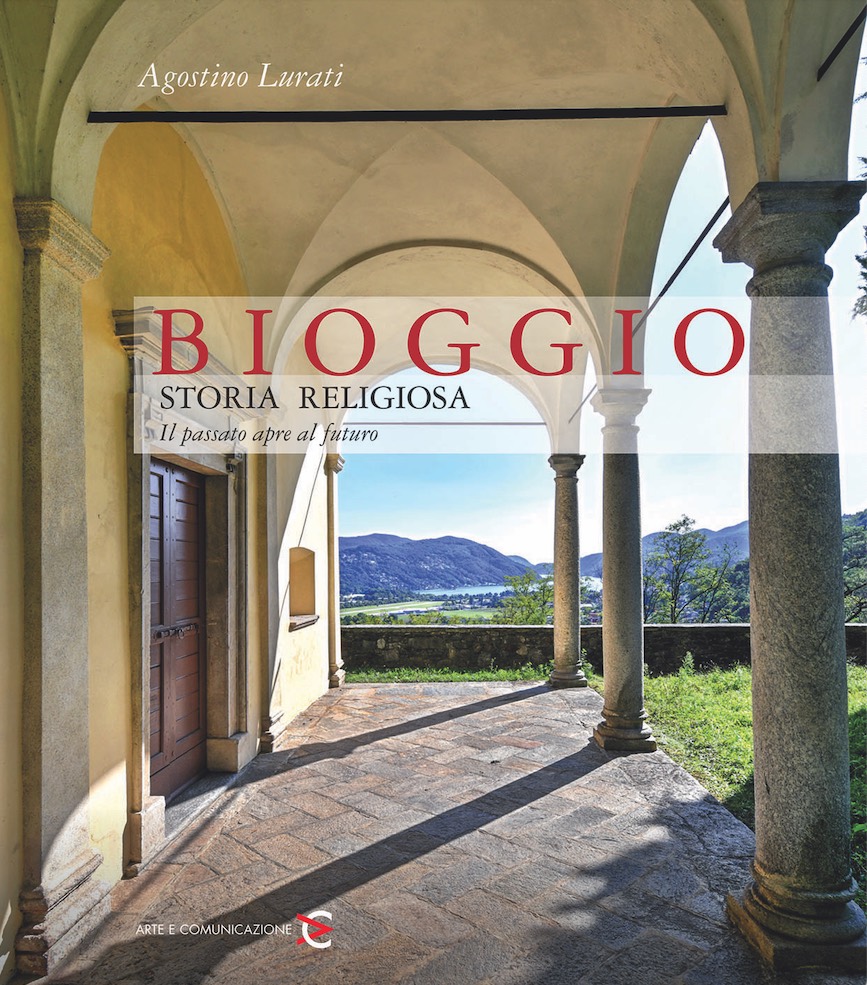

A lui abbiamo chiesto di riflettere sui temi della Settimana Santa: la morte, la vita, la risurrezione, partendo dalla sua esperienza, anzitutto dai suoi seminari – frequentatissimi – al Convento del Bigorio, di cui è guardiano dal 2016: «Nel corso del 2018 e del 2019 ho tenuto a più riprese a Bigorio un seminario dal titolo accattivante: Ars vivendi, ars moriendi, un percorso di riflessione sulla vita e sulla morte. Il tema conclusivo è stato proprio le rappresentazioni delle molteplici paure che la morte suscita. Probabilmente stiamo ancora pagando il prezzo di una predicazione antiquata del memento mori, di un tempo cioè che incuteva la paura della morte vista come un castigo divino (questa affermazione sopravvive, purtroppo, ancora in un prefazio per le esequie). Oggi, sempre più, si arriva a considerare la morte come un evento naturale ».

Cosa pensi, dunque, dell’attuale società che nega, tendenzialmente, la morte e la sofferenza? «È una società che nega la morte e la sofferenza semplicemente perché sono realtà a noi misteriose e fonte di preoccupazioni. Il primo dei cinque paradigmi elencati nel 1970 da Elisabeth Kübler-Ross a proposito delle tappe verso l’accettazione di una malattia è proprio la negazione. A chi nega un’evidenza, la società e la Chiesa deve prestare la massima attenzione ed un aiuto mirato ed efficace».

In cosa consiste, dunque, la speranza cristiana? «Essa, per sua natura, si distingue in modo netto dall’illusione che il mondo ci offre con il «tutto e subito». Per un cristiano, la speranza è un cantiere (sempre) aperto, impegnativo, che richiede fedeltà e tenacia, insomma, un attaccamento alla vita ma con lo sguardo che punta lontano. Sperare non significa scappare dalla realtà o negarla, anzi: il cristiano si immerge totalmente nell’esperienza che sta vivendo, anche se segnata dal dolore e dalla sofferenza, e dalla concretezza del suo vissuto si offre al mondo come alternativa alla disperazione».

Cosa dici ai tuoi pazienti che soffrono ma non sono credenti, c’è un modo positivo di affrontare la sofferenza anche in modo non confessionale? «Le persone che si definiscono «non credenti», quando sono segnati dalla malattia e dalla finitudine della vita che si manifesta in una diagnosi e prognosi infausta, e quindi il «ricordati che devi morire» comincia per davvero a prendere forma, talvolta riscoprono non una religiosità che non hanno ma una spiritualità un poco sommersa nei meandri della loro esistenza ma mai veramente estinta. Se c’è un campo d’azione, concreto e credibile, dove la Chiesa abbia ancora qualcosa da dire e fare, è proprio la pastorale sanitaria. Questo tipo di assistenza non deve più essere solo di natura filantropica o di benevolenza ma specializzata. Quando ci si trova davanti ad un ammalato, credente o non, non ci si improvvisa «medici dell’anima» perché le domande, i dubbi, le paure, necessitano di una considerazione seria e professionale. Al malato, più che il dire o il fare, necessita l’esserci».

Cosa ti ha spinto a occuparti di loro? «Certamente il mandato canonico del Vescovo, sempre attento ai bisogni essenziali della sua gente, è il fondamento per un agire in sintonia con la Chiesa diocesana; in secondo luogo la volontà di non restare con le mani in mano. Sono convinto che la prima cura da somministrare sia la relazione. Questa attitudine permette al malato di rompere lo schema della solitudine che la malattia tenta di imporre e fa sì che si esca allo scoperto, si riprenda a vivere, anche se si è nella fase del «fine vita». Se il medico afferma che «non c’è più niente da fare», la Chiesa deve rispondere: «c’è ancora tanto da fare!»».

Come ti trovi in una società come quella svizzera che accetta il suicidio assistito (Exit)? «La domanda che mi pongo è: si parla abbastanza di cure palliative? Nel rapporto medico-paziente, nell’assistenza sociale e pastorale? Nella Chiesa? Sono convinto che alla paura (lecita) di soffrire, la morte organizzata non sia una risposta valida. Le cure palliative sono un compimento vero e totale di un’esistenza, pur se umiliata dalla malattia».

Hai un messaggio pasquale per i nostri lettori? «Li inviterei a rileggere una poesia di Turoldo che amo molto: E dunque anche tu ateo?».

«Perfino gli ulivi piangevano quella notte,

e le pietre erano più pallide e immobili,

l’aria tremava tra ramo e ramo quella notte.

Anche tu hai urlato «perché» dall’alto di quella cima

e nessuna risposta è venuta (allora)

e l’urlo si spandeva a onde nel cielo cupo e sordo;

un cielo – almeno allora – vuoto,

squarciato dal tuo grido cui una eco interminabile ancora si effonde.

Fu questa la tua vera notte, Signore,

prima che ti accogliesse nel suo ventre la terra.

Pur perduto dentro l’abisso del nulla,

ancora credevi?

Resurrezione, non altro è la risposta.»

Laura Quadri