Chiesa e Cina: tutte le strade portano a Roma

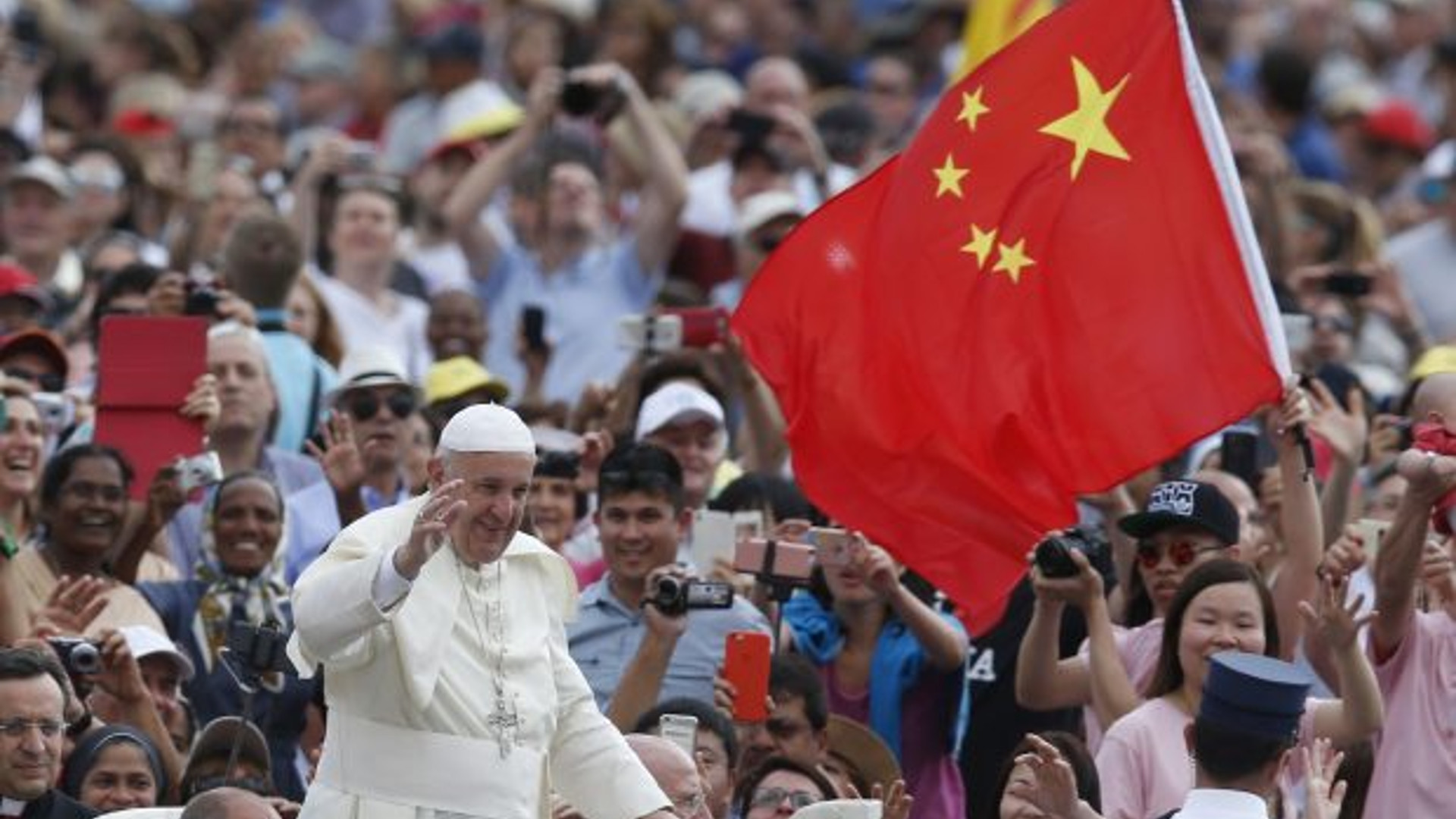

Papa Francesco potrebbe cogliere un altro grande successo diplomatico, e si tratterebbe di un evento davvero storico. Dopo 66 lunghi anni senza relazioni diplomatiche, dopo faticose trattative condotte ogni tre mesi alternativamente in Vaticano e in Cina, ci si attende il riavvicinamento ufficiale della Cina comunista al governo centrale della chiesa cattolica, con la contestuale soluzione dell’annoso bisticcio sulle due chiese in azione nel paese: quella «patriottica» controllata dal partito e dal governo, e l’altra, clandestina, che risponde al papa. Avrebbe aiutato a donare spessore alla trattativa bilaterale, ripresa con particolare forza sotto papa Benedetto, anche il rapporto storico che lega l’ordine dei Gesuiti al «paese di mezzo», almeno da Michele Ruggieri e Matteo Ricci in avanti: il secondo realizzò un mappamondo che metteva al centro proprio la Cina.

Intanto dieci milioni di cattolici continuano a riempire le chiese, senza che le autorità trovino nulla da ridire.

A fare testo su un clima che potrebbe portare all’accordo, sta anche il controverso invito che, nei giorni scorsi, la Santa Sede ha rivolto allo scienziato cinese Huang Jefu, specialista in trapianti di fegato, già vice ministro della Salute, copresidente del Comitato nazionale cinese per la donazione e il trapianto degli organi, perché partecipasse al vertice internazionale tenutosi a Roma su «traffico di organi e turismo dei trapianti».

Contro quella presenza si sono alzate autorevoli voci di etici e scienziati, timorose che il governo cinese potesse fare uso propagandistico dell’opportunità, tenuto conto che la Cina è sul banco degli imputati per l’espianto indiscriminato di organi dai corpi di carcerati (anche oppositori politici e obiettori di coscienza) giustiziati o comunque deceduti in carcere. Se la Santa Sede ha accettato senza batter ciglio le critiche, deve aver avuto ragioni che guardano più in là e assumono carattere strategico. Il vescovo Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, ha chiesto di non politicizzare la questione: «Gli organizzatori vogliono che l’incontro al vertice sia un esercizio accademico e non un rilancio di posizioni politiche controverse».

A corroborare la sensazione che le posizioni della Santa Sede e del regime comunista cinese si vadano lentamente avvicinando, sta il lungo articolo dell’arcivescovo di Hong Kong, John Tong, uscito l’11 febbraio in Hong Kong’s Sunday Examiner e ripreso in italiano dall’inserto Vatican Insider de la Stampa di Torino (vedere anche la precedente intervista a Tong) .Benché lo scritto del prelato premetta di aver natura dichiaratamente teologica e si snodi con il tipico fraseggio degli uomini di chiesa, tradisce da un lato la speranza che si stia per aprire la nuova era, dall’altro i macigni da rimuovere in una partita in sé «irrisolvibile».

Occorre tener presente che tutto ruota intorno alla posizione eterna della chiesa romana, di mantenere emancipate le proprie istituzioni e gerarchie da ogni forma di condizionamento o controllo di qualsivoglia potere politico, pena l’impossibilità all’esercizio del ministero.

In occidente, nel primo millennio cristiano, la questione avvelenò per lunghissimi secoli il rapporto tra papato e impero, tra ecclesiastici e feudatari, transitando nella cosiddetta lotta per le investiture. Si trattava di un conflitto interno all’orbe cristiano, dove a nessuno passava per la mente di mettere in discussione non solo la fede ma la santità di papa ed episcopato come eredi di Pietro e apostoli, eppure assunse anche connotati violenti e bellici. La controversia si chiuse ufficialmente con il concordato di Worms del 1122, il cui spirito fu, da ultimo, figlio dell’azione energica di papa Gregorio Magno.

Con il governo di Pechino la questione del rapporto tra potere civile e chiesa romana universale è persino più spinosa, per almeno quattro buone ragioni.

La Repubblica popolare, benché riconosca cinque religioni ufficiali (con il cattolicesimo, islam, buddhismo, taoismo, protestantesimo) ha radici nell’ateismo e nel marxismo leninismo.

La civiltà cinese guarda con inveterata diffidenza all’occidente dal quale ha ricevuto, insieme ad apporti culturali e scientifici, umiliazioni e colonialismo; lo si voglia o no, il cattolicesimo viene percepito da molti in Asia come fenomeno allogeno se non occidentale.

La cultura cinese da sempre, e particolarmente in questa fase, è nazional-patriottica, il che contrasta con le pretese di universalismo del cattolicesimo romano: non casualmente è attiva nel paese una chiesa cattolica cosiddetta «patriottica», ammessa dalle autorità e che alle autorità risponde.

Nell’ordinamento civile e amministrativo, ogni autorità è subordinata alle leggi e gerarchicamente incardinata nell’uno o nell’altro ministero. L’ordinamento del diritto canonico che subordina vescovi e cardinali, ovunque agiscano, alla potestà papale e al collegio ecclesiale, è inconciliabile con detta pretesa.

Eppure la situazione è in movimento, tanto che Tong scrive: «Supplico tutti di continuare a pregare per questo dialogo.». Il pragmatismo «gesuita» al quale si è fatto cenno in apertura, consentirebbe ad esempio, che sia Pechino a proporre al papa una rosa di candidati all’episcopato ritenuti «patriottici» e che il successore di Pietro scelga tra quelli, in autonomia, chi nominare. Una soluzione simile ma al contrario, fu accettata dalla Santa Sede per il Vietnam, quando il cardinale Parolin, nel 1996, concordò che le autorità comuniste decidessero il vescovo su una terna proposta da Roma.

Come il cardinale evidenzia, rimarrebbero comunque altre questioni da dipanare: cosa fare dell’Associazione patriottica cattolica cinese (Apcc), a cosa destinare i sette vescovi nominati e ordinati in violazione del diritto canonico, il riconoscimento dei trenta e più vescovi non ufficiali e il destino degli ecclesiastici detenuti o ai domiciliari.

Su Apcc, per quanto se ne sa, fa testo la posizione espressa nel 2007 da papa Ratzinger nella Lettera ai cattolici in Cina: «Apcc è un’istituzione governativa, e come tale è incompatibile con la fede cattolica». Avendo i vescovi «democratici», tuttora in stato canonico di scomunica per violazione del canone 1382 del diritto, professato recentemente di voler chiedere perdono al papa (il che non significa che resteranno vescovi), i fedeli raccolti in Apcc trovano il cammino aperto al rientro nell’ecclesia. Laddove volessero continuare a mantenere in vita Apcc, potrebbero trasformarla, in accordo con il governo cinese, in strumento di azione sociale fiancheggiatrice dell’azione della chiesa. E’ il nazionalismo, non il patriottismo la bestia nera della chiesa romana!

Sarà più complicato restituire alla pienezza della legalità dello stato l’azione dei vescovi ordinati, clandestinamente, da Roma. Sarà uno dei punti irrinunciabili della diplomazia vaticana, ma altrettanto può presumersi per quella cinese. Tong fa notare che, trattandosi di cittadini esemplari e patriottici, nel nuovo clima di reciproca fiducia che l’accordo tra Roma e Pechino potrebbe produrre, tenendo presente che, rispetto agli anni ’80, il regime ha per decenni espresso tolleranza, potrebbero darsi, anche se non nell’immediato, condizioni per risolvere il problema.

Tong non sfugge a quella che chiama «posizione pessimista», e che si potrebbe definire conflitto di coscienza della chiesa romana. Il successo dell’accordo bilaterale si celebrerebbe con un regime che opprime minoranze etniche e altre religioni. Il cardinale non dimentica «il problema del Tibet, del Xinjiang e quello dell’autonomia delle minoranze nazionali». Assumendo una posizione coraggiosa e insieme rischiosa, il prelato di Hong Kong spiattella in faccia ai despoti di Pechino che «il caso della chiesa … non è un’istanza individuale» e che se le autorità «non preparano un piano globale … gli sarà difficile … raggiungere un accordo con il Vaticano in modo da garantire la libertà religiosa soltanto della Chiesa cattolica.».

Al tempo stesso Tong, mentre rivendica le libertà dell’azione religiosa, correttamente si distanzia da rivendicazioni separatiste o indipendentiste (vedasi il Tibet) anche quando fossero collegate a religioni o fedi. Chiede libertà di culto, apostolato, insegnamento religioso, e offre in cambio patriottismo e corrispondenza dei cattolici, in quanto cittadini, alle leggi dello stato, affermando che è «inappropriato unire i problemi dei cattolici con quelli del Tibet e Xinjiang.». Lì ci sono anche «problemi politici più seri, quelli dei separatisti, che mantengono idee e concetti diversi dal governo cinese centrale riguardo al territorio, alla sovranità e ai rapporti tra gruppi etnici. Per questo, essi lottano per la separazione e per l’indipendenza.».

Sul filo del suo pragmatismo davvero cinese (è un complimento), il cardinale di Hong Kong fa un ultimo ragionamento, sul filo del rasoio dell’opportunismo storico, sapendo in quanti saranno pronti a criticare l’eventuale accordo bilaterale. Tong sa che la chiesa non otterrà libertà «completa», ma chiede ci si accontenti della libertà «essenziale». Rinunciare a ciò che si sta rendendo possibile, potrebbe infatti seppellire l’eventualità di riportare tutto intero il cattolicesimo cinese sotto il mantello del papa di Roma, riconducendo fedeli e pastori nella piena comunione con la cattolicità universale. Tong scrive che l’opzione è fra essere chiesa cattolica «non perfetta ma vera», punto di partenza di una progressione ulteriore sempre possibile, o restare «con nulla in mano» rinunciando alla libertà «essenziale» per attendere una libertà»completa» che s’ignora se e quando possa arrivare.

Nella morale cristiana, afferma il prelato, tra due mali, è giocoforza scegliere il minore. Il che appare come un sonoro, benché indiretto ceffone al suo predecessore come arcivescovo di Hong Kong, cardinale Joseph Zen, che in ogni occasione, attraverso lettere, articoli, discorsi si esprime con durezza contro l’accordo bilaterale, dichiarando che mina l’autorità della Santa Sede, chiedendo a Roma di non sottoscrivere nessun accordo prima che la Cina garantisca la piena libertà religiosa.

Se si pensa che, meno di vent’anni fa, la canonizzazione di centoventi martiri cinesi, voluta da Giovanni Paolo II nell’ottobre 2000, fu dichiarata a Pechino «evidente provocazione» che «ha danneggiato le basi della normalizzazione delle relazioni», si può comunque apprezzare quanta strada sia stata compiuta nel dialogo sino-vaticano, grazie ai due ultimi papi. In quell’occasione, nonostante gli sforzi della Santa Sede di non lasciarsi coinvolgere nelle polemiche, ci fu il diapason, per certi versi umoristico, dell’agenzia ufficiale Xinhua che, guardando alle biografie di alcuni missionari e fedeli canonizzati li definì «peccatori in tutti sensi, né santi né martiri», tacciandoli implicitamente di aderenza ai principi del colonialismo e contrasto con la tradizione nazionale.

E dire che appena il mese prima il presidente del Comitato per il grande giubileo del 2000, cardinale Roger Etchegaray, aveva partecipato al simposio italo-cinese su «Religioni e pace», all’Istituto delle religioni mondiali, presso l’Accademia delle scienze sociali di Pechino, accolto poi cordialmente in numerose città cinesi dove aveva incontrato anche esponenti della «chiesa patriottica».